【感想】展覧会「藤田嗣治 絵画と写真」

いつから写真に撮られるのが嫌いになったのだろう?

古いアルバムを見返すと、すでに小学校高学年の頃から極端な写真嫌いになっていたようで、10代以降の写真がほとんどなかった。

自意識過剰な思春期を過ぎて、大人になってもその傾向は変わらなかった。

自分が写っている写真はほとんど手元に残っておらず、ほんの数枚、何かの記念かなにかで無理やり集合写真に参加させられた時のものくらいだった。

撮影後にみんなに共有された写真データを見て、その中に中途半端な表情やポージングの自分が小さく写っているを見つけるたび、ますます写真を撮る機会を避けるようになっていった。

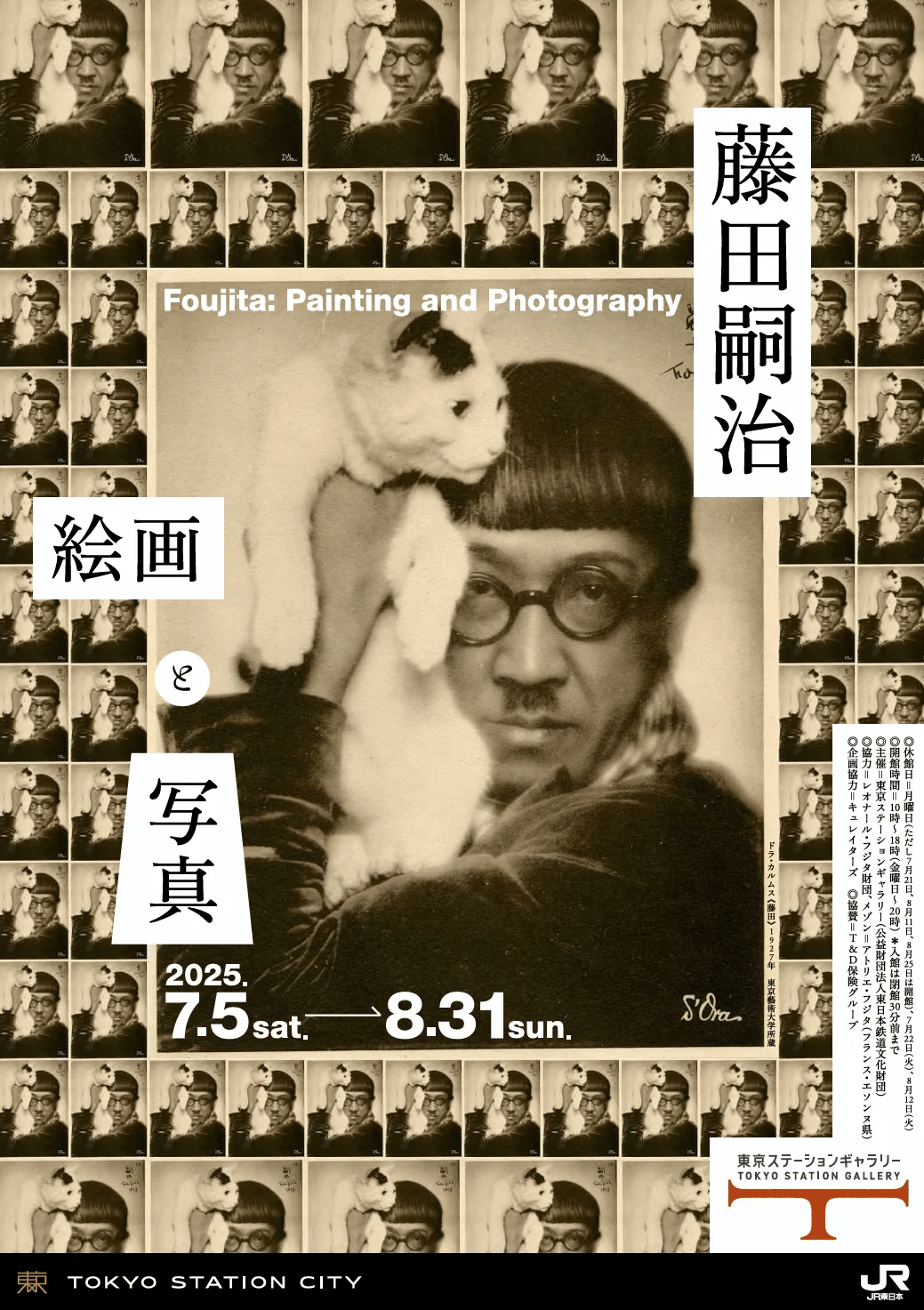

藤田嗣治は写真に撮られるのが嫌いではなかったようだ。

東京ステーションギャラリーで開催されている展覧会「藤田嗣治 絵画と写真」では、藤田嗣治が写っている写真がたくさん展示されていた。

戦前の日本人画家の勝手なイメージとして、写真に撮られることが好きではない人が多いという先入観があったが、藤田嗣治は違った。

特徴的なおかっぱ髪、丸メガネと髭の3点セットは、藤田嗣治のトレードマークであり、画家として印象に残るようセルフプロデュースしたものらしい。

展覧会で展示されている写真の中の藤田嗣治はどれも、凝った服装を身につけ、モデルのようなポージングを決めている。

キャンバスの前で苦悩する画家を演じたり、女性ファッション雑誌の表紙のモデルのようなポーズを決めたり、猫が諦めの表情を見せるほどこだわり抜いたツーショットを決めたり。

一言でいえばナルシスト。

写真を見た人は、藤田嗣治が「自分が大好きな人」という印象を持つだろう。

藤田嗣治を、文字だけで知っている人は「日本に捨てられた悲劇の画家」というイメージを持っているかも知れない。

作品から知った人は「日本の美的感覚を西洋に認めさせた優れた画家」という印象を持っているかも知れない。

けれど、もし藤田嗣治を写真で初めて知った人は、まったく異なる像を思い描くはずだ。

それは戦後の日本画壇が持っていた〝異端〟藤田嗣治の評価と、不思議に重なっていく……。

藤田嗣治が81年の生涯の中で、たった一度だけ映像制作した。

第二次世界大戦の勃発の2年前。

日本の勢いが無視できなくなり、国際的な圧力が高まり続けるこの時期。

海外に日本の姿を伝え、親近感を持ってもらうことを目的とした国策映画が製作された。

その名は「現代日本」。

藤田嗣治は外務省からこの映画製作を依頼され、監督として初めて本格的な映像制作に取り組んだ。

この映画の本来の目的は、欧米諸国に対して、中国大陸に進出しつつある不気味なアジアの新興国として、漠然と悪いイメージを持たれている日本という国の本当の姿を知ってもらうことで、緊張情勢の緩和をめざしたと推測される。

そして、この時代、特にヨーロッパで知名度の高い日本の文化人の筆頭として、藤田嗣治に大役が任されたのだろう。

しかし、完成された映像は各方面から批判を受け、結果的に本来の用途として活用されることはなかった。

批判の声として、映像内の子どものちゃんばら遊びの場面で一瞬、切腹のシーンが映し出されているが、「わざわざそんな日本の非文化的場面を海外に知らしめる必要があるのか」という指摘があったという。

後世の者からすれば、一理あるが、そのシーンを削除すれば済むことで、なぜそこまで批判され、結果的にお蔵入りになったのか不思議に感じていた。

その批判の根は、西洋画家である藤田嗣治が映画監督として製作したというある意味での「越権行為」に対してや、同じ日本画壇からのやっかみからだったのかもしれない。

日本美術界という閉鎖的な社会から飛び出し、日本美術界の誰もが憧れる〝本場〟フランスで人気画家として認められた藤田嗣治への日本画壇からの偏見は(藤田自身の言動の問題もあったかもしれないが)相当なものだったらしい。

今回の展覧会で、個人的にもっとも見たかったのが、この「現代日本」という映画の一部として、藤田嗣治が製作した「日出ずる国の子供たち」というの短編映画だった。

外務省が企画した「現代日本」という国策映画は、「子供」「田園」「婦人」「都会」などのテーマ別に短い映像を無声映画の名作「何が彼女をそうさせたか」の映画監督でえある鈴木重吉と藤田嗣治が製作し、とりまとめるという企画だった。

その中で現存しているのが、藤田が「子供」をテーマにした「日出ずる国の子供たち」という短編映画だった。

藤田はこの映像を愛媛県松山市で撮影した。

果たしてどんな映像なのか。

相応の時間と労力、費用をかけて製作された映像が、お蔵入りされるべき内容だったのか。

約8分間という短いショートームービーを鑑賞するため、館内に設置されたモニターの前に配置された6つの椅子のひとつに座った。

藤田嗣治に興味を持っている者という立場をひとまず置き、フラットな素人目線で映像を見た率直な感想は、「これは完成品なのか?」というものだった。

そして、「なぜ、藤田嗣治はこの内容で製作したのだろう?」という疑問だった。

たしかに、問題となったと言われる切腹シーンもあったが、松山城内でチャンバラ遊びをする子どもたちの遊びの一環という感じで、ほんの一瞬しか映っていなかった。

切腹のふりをする子どもの表情は、冗談めかし、満面の笑顔だった。

そして、切腹を知っている日本人なら気づくかもしれないが、外国人ならおそらくそれが切腹を表現しているとは気づきもしない程度の動作だった。

けれど、そんなことはどうでもいいと感じるほど、藤田嗣治監督が製作した映像はつまらなかった。

なんとなく日本の農村の雰囲気、朴訥な子どもたちの日常が伝わるとはいえ、わざわざ海外に対して日本のイメージアップを期待する国策映画という企画で、この内容は純粋に疑問しか浮かばなかった。

起承転結のようなストーリー展開がある訳でもなく、映像の裏に込められた芸術的隠喩がある感じでもなく。

この映像を見た外国人、日本に対して警戒心を抱いている人たちが、日本に対して親近感を持ったり、危機感を解くとはとても思えない。

少なくとも、映像監督として、それを意識して製作したとはとても感じられなかった。

これまで、戦後の藤田嗣治に対して、戦争画を描いた画家として、日本画壇を代表して、ひとり戦争犯罪を負い、日本に捨てられ、日本を捨てた悲劇の芸術家というイメージを持っていた。

しかし、今回の展覧会のメインテーマである「絵画と写真」の「写真」に着目して、藤田嗣治と日本の関係性を想像すると、「本当に藤田嗣治が一方的な〝被害者〟なのか?」という、今まで感じなかった疑問を持つことになった。

これまで絵画という芸術作品や、藤田嗣治を題材にした文章から、藤田嗣治と日本の関係を学んできた。

しかし、今回、写真という新たな「情報」を得たことで、これまでには感じなかった違和感を感じることができたのは、今回の展覧会最大の収穫だった。

そんな違和感を感じさせたのは、写真に映し出された藤田嗣治による「セルフプロデュース」だった。

藤田嗣治は本当に、たった一人戦犯という汚名を着せられて日本に捨てられた悲劇の画家だったのだろうか……。

そんな疑問が頭に浮かぶとともに、これからもできるだけ自分は写真に写らないように、写真を残さないようにしようと強く思った。

藤田嗣治 絵画と写真

2025年7月5日(土) - 8月31日(日)

主催:東京ステーションギャラリー(公益財団法人東日本鉄道文化財団)

協力:レオナール・フジタ財団、メゾン=アトリエ・フジタ(フランス・エソンヌ県)

企画協力:キュレイターズ

協賛:T&D保険グループ

藤田嗣治(1886-1968)は、乳白色の下地に描いた絵画で世界的に知られた、エコール・ド・パリを代表する画家です。そんなフジタの芸術を「写真」をキーワードに再考する展覧会です。

本展では、画家と写真の関係を次の3つの視点から紐解きます。

1)絵画と写真につくられた画家

フジタは時代の寵児として多くのメディアを賑わせましたが、そのアイコニックな風貌を世に知らしめたのは、何度となく描かれた自画像や繰り返し複製され流通した自身の肖像写真でした。それらは、極東からパリへやってきた無名の画家が世界の第一線に躍り出るために講じた、巧みな「メディア戦略」だったといえるでしょう。フジタが自分自身を描写した絵画と写真を通して、「見られたい自分」をつくり出し、セルフブランディングしていくプロセスを跡付けます。

2)写真がつくる絵画

多くの画家がそうであったように、フジタもまた写真を絵画制作に活用しました。フジタは旅先でスケッチの代わりに写真を使い、世界のあらゆる風景や人々の姿を記録しました。そして写り込んださまざまな細部は、必要に応じて写真から切り出され、数多の絵画作品へと転用されていきました。本展では絵画に現れた写真の断片を探り当て、フジタの写真活用のプロセスを検証します。

3)画家がつくる写真

いくつかのカメラを所有していたフジタは、生涯にわたって数千点におよぶ写真を残しました。華やかなパリ、情緒ただようラテンアメリカ、活気あふれる北京、そして日本。世界中を旅したフジタの写真は、彼の絵画に勝るとも劣らない魅力を備えています。本展では、日本とフランスに所蔵されているフジタの写真の中から珠玉のスナップショットを厳選。フジタの感性を知る“もうひとつの入り口”として、彼が手がけた写真を紹介します。

描くこと、そして撮ること。ふたつの行為を行き来した「眼の軌跡」を追いかけ、これまでにない角度から藤田嗣治の魅力を紹介します。

絵画と写真でセルフブランディング 画家フジタのメディア戦略

オカッパ頭に丸メガネ、口元の髭と奇抜なファッション、そして傍らには猫――。知らず知らずのうちに、私たちはフジタの「イメージ戦略」にハマっていたのかもしれません。画家・フジタを知る人にとってお馴染みのいでたちは、絵画と写真によって、繰り返し再生産されてきました。アイコニックなキャラクターを世に知らしめた自画像とポートレート写真を一挙に展示。映像が氾濫する時代に先駆けた「画家のメディア戦略」の跡を追います。

過去最大級! フジタが撮影した珠玉の写真が一堂に

日本とフランスに遺された数千枚の写真資料の中から、フジタが撮影した優品を厳選して紹介します。愛機・ライカを手にしたフジタは、ひとりのアマチュア写真家として、好奇心の赴くままにシャッターを切りました。1930年代に世界を旅する中で撮られたモノクロ写真と、1950年代のヨーロッパを撮った彩り豊かなカラー写真。いずれも観る者の心を惹きつける必見のスナップショットです。本展はそんなフジタの写真を過去最大級のボリュームで展示する、またとない機会です。東京ステーションギャラリーの赤レンガ壁を背景に、プロの写真家をも唸らせたフジタの写真を存分に味わいます。

徹底比較、絵画と写真 傑作に隠された秘密に迫る

鉛筆や木炭をカメラに替えて、フジタは絵画の素材として写真を活用していました。一期一会の出会いを逃さないように、フジタは旅先のあらゆる景色や人々にレンズを向け、その姿を記録しています。そして、メモのごとく無造作に撮られた写真の一部――人の相貌、衣服の模様、建築、動物など――を切り出しては、キャンバスの上に構成していきました。作品然とした見事な写真を手がける一方で、フジタは画家として、こうした実用的な写真の使い方も実践していたのです。本展では、代表作とその素材となった写真を併せて展示します。絵画それ自体を味わうのは勿論、写真と比較した分析も面白い“一度で二度おいしい”鑑賞が楽しめます。